不人気だった頃のパ・リーグ、しかも弱かった時代のホークスを舞台にしていたことも魅力で、歴史的にも意義深い作品だった。

当時の球界は、とにかく巨人一強。巨人戦は毎試合ゴールデンタイムで中継される一方、パ・リーグの試合はスポーツニュースでもほとんど取り上げられなかった。山田久志や福本豊(ともに阪急)、東尾修(西武)、村田兆治(ロッテ)、鈴木啓示(近鉄)といった実力派の選手が大勢いながら、彼らの姿をお茶の間で見る機会はほとんどなかった。

それだけに、『あぶさん』で実在のパ・リーグの選手たちが登場した意味は大きかった。山田、東尾、鈴木は景浦の良きライバルだったし、村田はトミー・ジョン手術から“復帰登板”で、景浦と名勝負を演じたこともある。まるで決闘のような景浦と名投手たちの真剣勝負の緊迫感は、漫画の域を超えていた。

そんなライバルたちが、景浦の義父が経営する場末の居酒屋「大虎」にやってきて、酒を傾けつつ語り合うのも定番の展開だった。3000安打男の張本勲(日本ハム)はバットのこだわりを得意げに語り、作中で景浦とタイトル争いを演じた落合博満(ロッテ)は、“オレ流”らしく「最後はオレが本塁打王だ」と豪語してばからない。景浦の意外な好走塁がクローズアップされた際には、福本をはじめ、蓑田浩二(阪急)、島田誠、高代延博(ともに日本ハム)とパのスピードスターが大挙詰めかけてきたこともある。

パ・リーグの選手たちの個性や魅力が実に生き生きと描写されていて、いつも誰が出てくるか楽しみだった。それは読者だけでなく選手たちも同様だったようで、当時のパ・リーグには「『あぶさん』に出演したら一人前」という認識があったと言われる。

現役時代は南海で遊撃手として活躍し、漫画にも登場したことがある小川史ソフトバンク三軍監督は、水島氏の死去に際して「パ・リーグの広報部長というイメージでした」とコメントを寄せている。『あぶさん』だけを指したものではないが、パ・リーグが人気獲得に奮闘していた時代にあって、この作品の影響がいかに大きかったを表している。

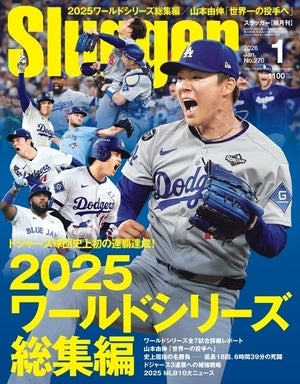

野球漫画といえば、どちらかと言うと高校野球が主流で、プロ野球を題材にした作品は少ない印象がある。特に今は肖像権の問題もあって、実在の選手が登場するのは難しい。そのこともまた、『あぶさん』を不朽の名作たらしめている。水島氏は亡くなってしまったが、彼の描いた作品はこれからも残り続ける。今後も多くの野球ファンに『あぶさん』を楽しんでほしいと願ってやまない。

文●筒居一孝(SLUGGER編集部)

当時の球界は、とにかく巨人一強。巨人戦は毎試合ゴールデンタイムで中継される一方、パ・リーグの試合はスポーツニュースでもほとんど取り上げられなかった。山田久志や福本豊(ともに阪急)、東尾修(西武)、村田兆治(ロッテ)、鈴木啓示(近鉄)といった実力派の選手が大勢いながら、彼らの姿をお茶の間で見る機会はほとんどなかった。

それだけに、『あぶさん』で実在のパ・リーグの選手たちが登場した意味は大きかった。山田、東尾、鈴木は景浦の良きライバルだったし、村田はトミー・ジョン手術から“復帰登板”で、景浦と名勝負を演じたこともある。まるで決闘のような景浦と名投手たちの真剣勝負の緊迫感は、漫画の域を超えていた。

そんなライバルたちが、景浦の義父が経営する場末の居酒屋「大虎」にやってきて、酒を傾けつつ語り合うのも定番の展開だった。3000安打男の張本勲(日本ハム)はバットのこだわりを得意げに語り、作中で景浦とタイトル争いを演じた落合博満(ロッテ)は、“オレ流”らしく「最後はオレが本塁打王だ」と豪語してばからない。景浦の意外な好走塁がクローズアップされた際には、福本をはじめ、蓑田浩二(阪急)、島田誠、高代延博(ともに日本ハム)とパのスピードスターが大挙詰めかけてきたこともある。

パ・リーグの選手たちの個性や魅力が実に生き生きと描写されていて、いつも誰が出てくるか楽しみだった。それは読者だけでなく選手たちも同様だったようで、当時のパ・リーグには「『あぶさん』に出演したら一人前」という認識があったと言われる。

現役時代は南海で遊撃手として活躍し、漫画にも登場したことがある小川史ソフトバンク三軍監督は、水島氏の死去に際して「パ・リーグの広報部長というイメージでした」とコメントを寄せている。『あぶさん』だけを指したものではないが、パ・リーグが人気獲得に奮闘していた時代にあって、この作品の影響がいかに大きかったを表している。

野球漫画といえば、どちらかと言うと高校野球が主流で、プロ野球を題材にした作品は少ない印象がある。特に今は肖像権の問題もあって、実在の選手が登場するのは難しい。そのこともまた、『あぶさん』を不朽の名作たらしめている。水島氏は亡くなってしまったが、彼の描いた作品はこれからも残り続ける。今後も多くの野球ファンに『あぶさん』を楽しんでほしいと願ってやまない。

文●筒居一孝(SLUGGER編集部)