そもそも『Number』が創刊されたのは、沢木耕太郎氏が発表したノンフィクション作品で、さまざまなスポーツマンたちの“人間ドラマ”を描いた『敗れざる者たち』(76年)が大評判となったことがキッカケだった。

沢木氏のノンフィクション作品は、65年にアメリカの作家トルーマン・カポーティが発表した『冷血』という作品から始まったノンフィクション・ノベルの流れを汲むものだ。一家を皆殺しにして服役中の殺人犯にインタビューし、その事件をありのままの、ノンフィクションのように描いた小説である。これが日本にも伝わり、日本の出版界にもノンフィクション・ノベルブームが起こったのだった。

そのスポーツ版、「スポーツ・ノンフィクション」と呼ばれるジャンルで素晴らしい作品を書いたのが沢木氏で、その方法を取り入れて創刊されたのが『Number』だったのだ。

だからこそ、「スポーツ雑誌ではなく人間雑誌」という方針には一理あった。創刊号で発表されて評判になった山際淳司氏の『江夏の21球』は、確かに「江夏豊という人間の窮地での苦闘」を描いたものだ。「野球というスポーツそのものの面白さや凄さ」を描いたものではなく、そこにはやはり、どこかに日本社会の「スポーツに対する蔑視」のようなものが漂っているように思われた。

一方、アメリカの人気ベースボール・ライターであるロジャー・エンジェルは、次のような言葉を残している。

「ベーブ・ルースと言えども、ベースボールより偉大ではない」

このようなベースボールというスポーツ競技そのものに対する賞賛は、アメリカの野球小説や野球映画の多くに見られる。野球短編集『12人の指名打者』(文春文庫)や、映画『フィールド・オブ・ドリームス』などは、野球というゲームそのものの面白さを描いた作品と言えるだろう。

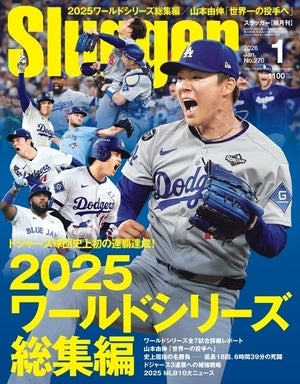

大谷翔平(ドジャース)の大活躍がルースと比べられる時、日本のTVでは盛んにルースのことを「野球の神様」と紹介した。だが、彼がアメリカでそう呼ばれているのを私は聞いたことがない。また、MLB通算4191安打の大記録を残したタイ・カッブも、日本では“球聖”と呼ばれたりするが、それに該当する英語の表現は存在しない。

日本では、かつて西鉄ライオンズで史上最多のシーズン42勝を挙げるなど大活躍した稲尾和久を「神様仏様稲尾様」と讃えたり、名選手にして名監督の川上哲治を「打撃の神様」「野球の神様」と呼ぶことがある。それらの言葉は、日本が“多神教社会”であることから生まれた言葉とも言える。

ともすれば日本の「神様」という表現は一見最上級のものに思えるが、ある意味乱用されているとも言える。もしかしたらスポーツそのものの価値は相変わらず低いままなのかもしれない。

一方、一神教であるキリスト教社会のアメリカでは、造物主としての神に人間をたとえることなどありえない。その一方で、ベースボールというゲームそのものの面白さは高く評価し、そこで大活躍する選手をヒーローとして讃える。

菅野智之、佐々木路朗希の両投手に続いて、高校生二刀流選手として高く評価された森井翔太郎(桐朋高)もアスレティックスと契約したことで、日本人選手のMLB流出は加速したように見える。それは年俸の違い以上に社会的評価の差――名ばかりの“神様”よりもヒーローとして真に称賛されるほうが心地いいから……なのかもしれない。

文●玉木正之

【著者プロフィール】 たまき・まさゆき。1952年生まれ。東京大学教養学部中退。在学中から東京新聞、雑誌『GORO』『平凡パンチ』などで執筆を開始。日本で初めてスポーツライターを名乗る。現在の肩書きは、スポーツ文化評論家・音楽評論家。日本経済新聞や雑誌『ZAITEN』『スポーツゴジラ』等で執筆活動を続け、BSフジ『プライムニュース』等でコメンテーターとして出演。主な書籍は『スポーツは何か』(講談社現代新書)『今こそ「スポーツとは何か?」を考えてみよう!』(春陽堂)など。訳書にR・ホワイティング『和を以て日本となす』(角川文庫)ほか。

沢木氏のノンフィクション作品は、65年にアメリカの作家トルーマン・カポーティが発表した『冷血』という作品から始まったノンフィクション・ノベルの流れを汲むものだ。一家を皆殺しにして服役中の殺人犯にインタビューし、その事件をありのままの、ノンフィクションのように描いた小説である。これが日本にも伝わり、日本の出版界にもノンフィクション・ノベルブームが起こったのだった。

そのスポーツ版、「スポーツ・ノンフィクション」と呼ばれるジャンルで素晴らしい作品を書いたのが沢木氏で、その方法を取り入れて創刊されたのが『Number』だったのだ。

だからこそ、「スポーツ雑誌ではなく人間雑誌」という方針には一理あった。創刊号で発表されて評判になった山際淳司氏の『江夏の21球』は、確かに「江夏豊という人間の窮地での苦闘」を描いたものだ。「野球というスポーツそのものの面白さや凄さ」を描いたものではなく、そこにはやはり、どこかに日本社会の「スポーツに対する蔑視」のようなものが漂っているように思われた。

一方、アメリカの人気ベースボール・ライターであるロジャー・エンジェルは、次のような言葉を残している。

「ベーブ・ルースと言えども、ベースボールより偉大ではない」

このようなベースボールというスポーツ競技そのものに対する賞賛は、アメリカの野球小説や野球映画の多くに見られる。野球短編集『12人の指名打者』(文春文庫)や、映画『フィールド・オブ・ドリームス』などは、野球というゲームそのものの面白さを描いた作品と言えるだろう。

大谷翔平(ドジャース)の大活躍がルースと比べられる時、日本のTVでは盛んにルースのことを「野球の神様」と紹介した。だが、彼がアメリカでそう呼ばれているのを私は聞いたことがない。また、MLB通算4191安打の大記録を残したタイ・カッブも、日本では“球聖”と呼ばれたりするが、それに該当する英語の表現は存在しない。

日本では、かつて西鉄ライオンズで史上最多のシーズン42勝を挙げるなど大活躍した稲尾和久を「神様仏様稲尾様」と讃えたり、名選手にして名監督の川上哲治を「打撃の神様」「野球の神様」と呼ぶことがある。それらの言葉は、日本が“多神教社会”であることから生まれた言葉とも言える。

ともすれば日本の「神様」という表現は一見最上級のものに思えるが、ある意味乱用されているとも言える。もしかしたらスポーツそのものの価値は相変わらず低いままなのかもしれない。

一方、一神教であるキリスト教社会のアメリカでは、造物主としての神に人間をたとえることなどありえない。その一方で、ベースボールというゲームそのものの面白さは高く評価し、そこで大活躍する選手をヒーローとして讃える。

菅野智之、佐々木路朗希の両投手に続いて、高校生二刀流選手として高く評価された森井翔太郎(桐朋高)もアスレティックスと契約したことで、日本人選手のMLB流出は加速したように見える。それは年俸の違い以上に社会的評価の差――名ばかりの“神様”よりもヒーローとして真に称賛されるほうが心地いいから……なのかもしれない。

文●玉木正之

【著者プロフィール】 たまき・まさゆき。1952年生まれ。東京大学教養学部中退。在学中から東京新聞、雑誌『GORO』『平凡パンチ』などで執筆を開始。日本で初めてスポーツライターを名乗る。現在の肩書きは、スポーツ文化評論家・音楽評論家。日本経済新聞や雑誌『ZAITEN』『スポーツゴジラ』等で執筆活動を続け、BSフジ『プライムニュース』等でコメンテーターとして出演。主な書籍は『スポーツは何か』(講談社現代新書)『今こそ「スポーツとは何か?」を考えてみよう!』(春陽堂)など。訳書にR・ホワイティング『和を以て日本となす』(角川文庫)ほか。