本物の「プロの野球人」の練習を見るのは本当に楽しい。

かつて中日ドラゴンズの高木守道監督が、新人時代の立浪和義に送球を受けた後のベースタッチを教えるシーンを見たことがあったが、あまりの素早さに驚いたことがあった。

また、ロッテの村田兆治がキャッチボールを繰り返し、その距離を徐々に伸ばして、最後は外野のライトポール付近からホームプレートまでの長さに開いても、マサカリ投法のダイナミックなフォームからビューッと投げられた投球は、少しも山なりにならず一直線に空気を切って進んだことに、唖然としたこともあった(そのボールは、途中2人の選手の手を経て村田投手に戻ったのだった)。

その村田投手の遠投の横で、落合博満選手が打席に立ち、居残り打撃練習をしていたのを見たこともあった。打撃投手の投球が上下左右のどのコースに投げられても、落合選手はすべて打球を、三塁ベンチ後方のファウルでスタンドのなかへ、ライナーで打ち返し続けたのだった。

そんな謎の打撃練習を1時間近く繰り返した落合にその意味を訊いても、もちろん何も答えてくれなかった。が、その後、阪急(現オリックス)のエース山田久志が独特のサブマリンから投げた内角低めのシンカーを落合が見事に打ち返し、西宮球場のレフトポールにぶつけてホームランにしたときは、その手首の返しやバットコントロールを身に付けるための練習だったのかな……と思ったのだった。

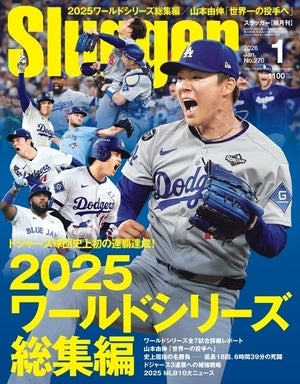

日本のプロ野球のキャンプには79年以来25年間ほど毎年通ったが、ヤクルトのアリゾナ・キャンプや中日のドジャータウンでのキャンプ(いずれも1988年)も含めて、アメリカやMLBのキャンプにも5回ほど通ったことがある。

そのなかで最も印象に残っているのは、ベロビーチのドジャータウンに「壁」があったことだった。

横幅50メートルくらいで、壁の片側にはストライクゾーンが5つ描かれていて、マウンドもあった。その壁の両側で、メジャーへの定着を目指している若い選手たちが、壁に向かってボールをぶつけ、居残り練習を熱心に行っていた。ストライクゾーンめがけてマウンドから投球練習する投手もいれば、壁で跳ね返ってきたゴロの捕球を繰り返す選手もいた。

そこでドジャースのコーチに「わざわざ壁を作ったのですか?」と訊くと、逆に彼から不思議そうな顔をされた。

「君は、子供ときに壁にボールをぶつけたことがないのかい?」

私は「小学生の時、近くのお寺の壁に毎日のようにぶつけていました」と答えた。

「だったら、それが一番良い練習だとわかってるはずだよね」

私は、確かに……と納得したのだった。

もちろん、ドジャータウンの「壁」には、近くで彼らを見守るコーチの姿もあったが、それは、草野球をやる子供からメジャーの選手までが「野球の楽しさ」でつながっている証左だった。

私の見た「壁」は、今では使われなくなったキャンプ地である旧ドジャータウンにあった「壁」のことだ。“ビッグデータ・ベースボール”が主流になった今でも、新しいドジャースのキャンプ地にも「壁」は存在しているのだろうか?

文●玉木正之

【著者プロフィール】 たまき・まさゆき。1952年生まれ。東京大学教養学部中退。在学中から東京新聞、雑誌『GORO』『平凡パンチ』などで執筆を開始。日本で初めてスポーツライターを名乗る。現在の肩書きは、スポーツ文化評論家・音楽評論家。日本経済新聞や雑誌『ZAITEN』『スポーツゴジラ』等で執筆活動を続け、BSフジ『プライムニュース』等でコメンテーターとして出演。主な書籍は『スポーツは何か』(講談社現代新書)『今こそ「スポーツとは何か?」を考えてみよう!』(春陽堂)など。訳書にR・ホワイティング『和を以て日本となす』(角川文庫)ほか。

かつて中日ドラゴンズの高木守道監督が、新人時代の立浪和義に送球を受けた後のベースタッチを教えるシーンを見たことがあったが、あまりの素早さに驚いたことがあった。

また、ロッテの村田兆治がキャッチボールを繰り返し、その距離を徐々に伸ばして、最後は外野のライトポール付近からホームプレートまでの長さに開いても、マサカリ投法のダイナミックなフォームからビューッと投げられた投球は、少しも山なりにならず一直線に空気を切って進んだことに、唖然としたこともあった(そのボールは、途中2人の選手の手を経て村田投手に戻ったのだった)。

その村田投手の遠投の横で、落合博満選手が打席に立ち、居残り打撃練習をしていたのを見たこともあった。打撃投手の投球が上下左右のどのコースに投げられても、落合選手はすべて打球を、三塁ベンチ後方のファウルでスタンドのなかへ、ライナーで打ち返し続けたのだった。

そんな謎の打撃練習を1時間近く繰り返した落合にその意味を訊いても、もちろん何も答えてくれなかった。が、その後、阪急(現オリックス)のエース山田久志が独特のサブマリンから投げた内角低めのシンカーを落合が見事に打ち返し、西宮球場のレフトポールにぶつけてホームランにしたときは、その手首の返しやバットコントロールを身に付けるための練習だったのかな……と思ったのだった。

日本のプロ野球のキャンプには79年以来25年間ほど毎年通ったが、ヤクルトのアリゾナ・キャンプや中日のドジャータウンでのキャンプ(いずれも1988年)も含めて、アメリカやMLBのキャンプにも5回ほど通ったことがある。

そのなかで最も印象に残っているのは、ベロビーチのドジャータウンに「壁」があったことだった。

横幅50メートルくらいで、壁の片側にはストライクゾーンが5つ描かれていて、マウンドもあった。その壁の両側で、メジャーへの定着を目指している若い選手たちが、壁に向かってボールをぶつけ、居残り練習を熱心に行っていた。ストライクゾーンめがけてマウンドから投球練習する投手もいれば、壁で跳ね返ってきたゴロの捕球を繰り返す選手もいた。

そこでドジャースのコーチに「わざわざ壁を作ったのですか?」と訊くと、逆に彼から不思議そうな顔をされた。

「君は、子供ときに壁にボールをぶつけたことがないのかい?」

私は「小学生の時、近くのお寺の壁に毎日のようにぶつけていました」と答えた。

「だったら、それが一番良い練習だとわかってるはずだよね」

私は、確かに……と納得したのだった。

もちろん、ドジャータウンの「壁」には、近くで彼らを見守るコーチの姿もあったが、それは、草野球をやる子供からメジャーの選手までが「野球の楽しさ」でつながっている証左だった。

私の見た「壁」は、今では使われなくなったキャンプ地である旧ドジャータウンにあった「壁」のことだ。“ビッグデータ・ベースボール”が主流になった今でも、新しいドジャースのキャンプ地にも「壁」は存在しているのだろうか?

文●玉木正之

【著者プロフィール】 たまき・まさゆき。1952年生まれ。東京大学教養学部中退。在学中から東京新聞、雑誌『GORO』『平凡パンチ』などで執筆を開始。日本で初めてスポーツライターを名乗る。現在の肩書きは、スポーツ文化評論家・音楽評論家。日本経済新聞や雑誌『ZAITEN』『スポーツゴジラ』等で執筆活動を続け、BSフジ『プライムニュース』等でコメンテーターとして出演。主な書籍は『スポーツは何か』(講談社現代新書)『今こそ「スポーツとは何か?」を考えてみよう!』(春陽堂)など。訳書にR・ホワイティング『和を以て日本となす』(角川文庫)ほか。

関連記事

- 【玉木正之のベースボール今昔物語】ダフ屋で買った50ドルのチケット、摩天楼の中の球場、治安最悪の帰り道……43年前のドジャースvsヤンキースのワールドシリーズと時代の情景<SLUGGER>

- 【玉木正之のベースボール今昔物語】「カン(勘)ピューター野球」から「ビッグデータ・ベースボール」へ。AIの分析に基づく情報を武器に戦う大谷翔平は“AIのアバター”なのか?<SLUGGER>

- 【なぜ日本野球はバントを“乱用”するのか?:第2回】「監督の保身」と「球団のノウハウ蓄積不足」スポーツ評論家・玉木正之が考えるバント依存の背景<SLUGGER>

- 去年とはちょっと違う「新しい自分」を探して――メジャー2年目を迎えた今永昇太が見据える理想像<SLUGGER>

- アメリカは満票寸前のイチローも日本では92.6%、得票数が「川相昌弘>阿部慎之助」の不思議……ここが変だよ日本野球殿堂<SLUGGER>