4月16日に行なわれたUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝の第2レグ、ミラノのサン・シーロで行なわれたインテル対バイエルンは2ー2の引き分け。ミュンヘンでの第1レグに2ー1で先勝していたインテルが、2試合合計4ー3で2年ぶりのベスト4進出を果たした。

この2試合は、ともにどちらが勝ってもまったくおかしくない緊迫した接戦だった。いずれの試合もバイエルンがボール支配率で攻勢(第1レグは55%、第2レグは60%)に立ち、大半の時間帯をインテル陣内でポゼッションを確立した状況で過ごしたことは事実だ。しかしインテルは守勢に回りながらも、5ー3ー2のローブロックでゴール前を固めて危険なスペースを相手に与えず、被決定機を最小限に抑えることに成功していた。

その一方で、散発的に得た攻撃機会には、ポストプレーによる縦のパス交換を効果的に使って前方のスペースを攻略する縦指向の強いアタックで質の高い決定機を作り出すことで、つねに鋭い刃を相手に突きつけ、それを効率的にゴールへと結びつけた。

ボールと地域は相手に譲りながらも、2試合を通して一度も相手に(2試合合計での)リードを許さず、精神的な主導権を手放すことなく戦い抜いたという点で、180分を通して「ボールを持たずに試合をコントロールし切った」言うこともできるだろう。

終始優勢に立っているように見えたバイエルンだが、ラスト30メートルの攻略はそれほど効果的とは言えず(決定的な違いを作り出すジャマル・ムシアラを欠いていたのは痛かった)、また、ハリー・ケイン、トーマス・ミュラーという大黒柱が絶好の決定機を決めきれなかったことで、ボール保持と地域支配における明確な優位を活かすことができなかった。

4月30日と5月6日に行なわれる準決勝でインテルが対する相手はバルセロナ。ジョゼ・モウリーニョ監督の下で「トリプレッタ」(スクデット、コッパ・イタリア、CLの3冠)を果たした2009ー10シーズンの準決勝と同じカードで、さらに今回もまだ3冠の可能性を残していることから、サポーターやマスコミの間ではこの偶然の一致を吉兆と解釈して、「15年前の再現を」という期待が高まっている。

インテルとバルセロナは、準決勝に進んだ4チームの中でも戦術的には両極にある存在だと言っていいだろう。

ここまでのCL12試合での平均ボール支配率59.8%という数字を見るまでもなく、バルセロナはボールと地域の支配にすべての基盤を置くチームである。コンパクトかつポジショナルな陣形を高い位置まで押し上げ、ボールを失っても後退せずにハイラインを保ち、ゲーゲンプレッシングで即時奪回を狙う、いわば「攻撃でも守備でも前に出る」サッカー。これはクラブの伝統的なフィロソフィーに則ったスタイルだが、ハンジ・フリックが監督になった今シーズンは、さらにその傾向が強まっている。

1試合平均得点2.92、ゴール期待値2.34というデータは攻撃力の高さを物語る指標だが、守備のデータを見ても、ボール奪取までに相手に許したパスの平均本数を示すPPDAは、ほとんどの試合で10を切っている。準々決勝の2試合を見ても、プレスの圧力ではブンデスリーガ屈指のドルトムントのPPDAが第1レグで13.0、第2レグで10.7だったのに対し、バルセロナは9.3、8.5と明らかに上回っていた。守備アクションを行なった高さの平均値も、第1レグが自陣ゴールラインから45.9メートル、第2レグが42.0メートルと、自陣の浅い位置に留まっている。これらのデータは、ドルトムントのようにアグレッシブなチームに対してすらも、バルセロナはそれを上回る高い位置で守備をし、ボールを奪っていることを示している。

【動画】CL準々決勝、バイエルン戦の第2レグのハイライト & ビルドアップ→フィニッシュシーン

この2試合は、ともにどちらが勝ってもまったくおかしくない緊迫した接戦だった。いずれの試合もバイエルンがボール支配率で攻勢(第1レグは55%、第2レグは60%)に立ち、大半の時間帯をインテル陣内でポゼッションを確立した状況で過ごしたことは事実だ。しかしインテルは守勢に回りながらも、5ー3ー2のローブロックでゴール前を固めて危険なスペースを相手に与えず、被決定機を最小限に抑えることに成功していた。

その一方で、散発的に得た攻撃機会には、ポストプレーによる縦のパス交換を効果的に使って前方のスペースを攻略する縦指向の強いアタックで質の高い決定機を作り出すことで、つねに鋭い刃を相手に突きつけ、それを効率的にゴールへと結びつけた。

ボールと地域は相手に譲りながらも、2試合を通して一度も相手に(2試合合計での)リードを許さず、精神的な主導権を手放すことなく戦い抜いたという点で、180分を通して「ボールを持たずに試合をコントロールし切った」言うこともできるだろう。

終始優勢に立っているように見えたバイエルンだが、ラスト30メートルの攻略はそれほど効果的とは言えず(決定的な違いを作り出すジャマル・ムシアラを欠いていたのは痛かった)、また、ハリー・ケイン、トーマス・ミュラーという大黒柱が絶好の決定機を決めきれなかったことで、ボール保持と地域支配における明確な優位を活かすことができなかった。

4月30日と5月6日に行なわれる準決勝でインテルが対する相手はバルセロナ。ジョゼ・モウリーニョ監督の下で「トリプレッタ」(スクデット、コッパ・イタリア、CLの3冠)を果たした2009ー10シーズンの準決勝と同じカードで、さらに今回もまだ3冠の可能性を残していることから、サポーターやマスコミの間ではこの偶然の一致を吉兆と解釈して、「15年前の再現を」という期待が高まっている。

インテルとバルセロナは、準決勝に進んだ4チームの中でも戦術的には両極にある存在だと言っていいだろう。

ここまでのCL12試合での平均ボール支配率59.8%という数字を見るまでもなく、バルセロナはボールと地域の支配にすべての基盤を置くチームである。コンパクトかつポジショナルな陣形を高い位置まで押し上げ、ボールを失っても後退せずにハイラインを保ち、ゲーゲンプレッシングで即時奪回を狙う、いわば「攻撃でも守備でも前に出る」サッカー。これはクラブの伝統的なフィロソフィーに則ったスタイルだが、ハンジ・フリックが監督になった今シーズンは、さらにその傾向が強まっている。

1試合平均得点2.92、ゴール期待値2.34というデータは攻撃力の高さを物語る指標だが、守備のデータを見ても、ボール奪取までに相手に許したパスの平均本数を示すPPDAは、ほとんどの試合で10を切っている。準々決勝の2試合を見ても、プレスの圧力ではブンデスリーガ屈指のドルトムントのPPDAが第1レグで13.0、第2レグで10.7だったのに対し、バルセロナは9.3、8.5と明らかに上回っていた。守備アクションを行なった高さの平均値も、第1レグが自陣ゴールラインから45.9メートル、第2レグが42.0メートルと、自陣の浅い位置に留まっている。これらのデータは、ドルトムントのようにアグレッシブなチームに対してすらも、バルセロナはそれを上回る高い位置で守備をし、ボールを奪っていることを示している。

【動画】CL準々決勝、バイエルン戦の第2レグのハイライト & ビルドアップ→フィニッシュシーン

関連記事

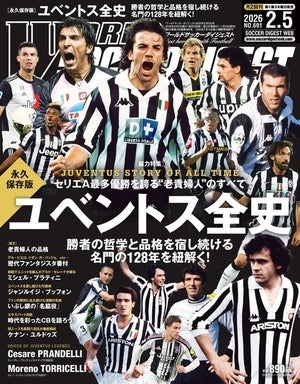

- モッタ解任→トゥードル招聘、2億ユーロのプロジェクトに失敗したユベントス。夏の監督選びこそ「最後になるべき“再スタート”の始まり」【現地発コラム】

- “コントロール”を失わなかったインテルと、“軽率かつ重大な失態”のアタランタ。上位対決の分水嶺は「経験値の差」【現地発コラム】

- ミランとインテルの「新サン・シーロ計画」紆余曲折を経て再始動! 一時は別々に建てる方針だったが…現スタジアムの隣接地に共同建設へ【現地発コラム】

- “三兎を追う”満身創痍のインテルは「今後2週間が重要な節目」スクデット争いは、セリエAに専念できるナポリが有利か【現地発コラム】

- “ベスト16をドブに捨てた”ミランのCL敗退、「戦力や戦術以上に、チームの結束やクラブとの信頼関係にかかわる組織論的な問題が――」【現地発コラム】