かつて私は指名打者(DH)というルールが大嫌いだった。

それは、野球選手は本来走攻守の三拍子揃ったプレーヤーを目指すべきだとか、ピッチャーに打順が回ってきた時の作戦の妙味――投手の送りバントやバントエンドランの作戦の選択、相手チームの守備陣形を見る楽しさ、ピンチヒッターの起用や投手交代と継投の工夫などなどを予想する野球の面白さが減るから、というような深い理由があったわけではない。

私のDH嫌いは、小学生だった昭和30年代の草野球に根差していた。

以前もこのコラムに書いたことがあるが、京都の祇園町に生まれ育った私の小学生時代は、学校の授業が終わるとすぐに近所の建仁寺という禅寺に走って行き、その境内で毎日のように草野球を楽しんだ。

大きな二層の瓦屋根のある真四角のお堂の周囲はソフトボールや軟式野球を行うには絶好のスペースが4ヵ所あり、そこで我々「建仁寺餓鬼」と呼ばれたガキどもは(「建仁寺垣」と呼ばれる有名な竹製の垣根に引っかけたシャレでもあった)連日、草野球に励んだのだった。

が、都会のど真ん中にあるそのスペースには、近所の人が通り抜けるための石畳の公道があった。歩行者くらいならまだしも、軽トラックや自動車が通る時は少し試合を中断するほかなかった。

しかし、もっと長い中断を余儀なくされたのは、“悪い大人”が通りかかった時だ。その“悪い大人”は、「おい、一発打たせろ!」と言って打席に立っていた子供たちからバットを取りあげ、投手の子供に「真ん中のストライクを投げろよ!」と命令した。

そんな彼らは建仁寺で修行する「雲水」と呼ばれる黒い袈裟を着た禅僧であることも多く、我々が「突然の指名打者」を拒否すると、「国宝の寺で野球なんかやれんようにするぞ!」と、脅迫までするのだった。

そして、投手が緩く打ちやすい球を投げると、パッカーン! とその球をはるか遠く、塀を越して寺の本堂の敷地の中へと打ちこんで、サッサと去って行くのだった。

我々ガキどもはボールを探しに行くのがタイヘンで泣きべそをかく以外なく、その日の試合がそのまま終了になることも少なくなかった。

……というわけで、“打つだけの指名打者”には悪い印象しかなかったのだが、1972年にアスレティックスの名物オーナー、チャーリー・O・フィンリーが翌年からのDH制導入を言い出した時は、私のような“悪い大人の指名打者体験”のない人の間でも、その評判はかなり悪かったようだ。

フィンリー・オーナーは観客動員が100万人を下回るほど減少したことに危機感を抱き、その原因が投高打低(編集部注:同年は防御率1点台がMLB全体で4人、2点台以下も44人いたのに対し、打率3割は6人、30本塁打以上はわずか2人しかいなかった)にあると分析。貧打の代表例と言えるピッチャーに代わってDH制の導入を提案したのだった。

が、ファンの最初の反応は、「またフィンリーが妙なことをやり始めた」というものだった。

それは、野球選手は本来走攻守の三拍子揃ったプレーヤーを目指すべきだとか、ピッチャーに打順が回ってきた時の作戦の妙味――投手の送りバントやバントエンドランの作戦の選択、相手チームの守備陣形を見る楽しさ、ピンチヒッターの起用や投手交代と継投の工夫などなどを予想する野球の面白さが減るから、というような深い理由があったわけではない。

私のDH嫌いは、小学生だった昭和30年代の草野球に根差していた。

以前もこのコラムに書いたことがあるが、京都の祇園町に生まれ育った私の小学生時代は、学校の授業が終わるとすぐに近所の建仁寺という禅寺に走って行き、その境内で毎日のように草野球を楽しんだ。

大きな二層の瓦屋根のある真四角のお堂の周囲はソフトボールや軟式野球を行うには絶好のスペースが4ヵ所あり、そこで我々「建仁寺餓鬼」と呼ばれたガキどもは(「建仁寺垣」と呼ばれる有名な竹製の垣根に引っかけたシャレでもあった)連日、草野球に励んだのだった。

が、都会のど真ん中にあるそのスペースには、近所の人が通り抜けるための石畳の公道があった。歩行者くらいならまだしも、軽トラックや自動車が通る時は少し試合を中断するほかなかった。

しかし、もっと長い中断を余儀なくされたのは、“悪い大人”が通りかかった時だ。その“悪い大人”は、「おい、一発打たせろ!」と言って打席に立っていた子供たちからバットを取りあげ、投手の子供に「真ん中のストライクを投げろよ!」と命令した。

そんな彼らは建仁寺で修行する「雲水」と呼ばれる黒い袈裟を着た禅僧であることも多く、我々が「突然の指名打者」を拒否すると、「国宝の寺で野球なんかやれんようにするぞ!」と、脅迫までするのだった。

そして、投手が緩く打ちやすい球を投げると、パッカーン! とその球をはるか遠く、塀を越して寺の本堂の敷地の中へと打ちこんで、サッサと去って行くのだった。

我々ガキどもはボールを探しに行くのがタイヘンで泣きべそをかく以外なく、その日の試合がそのまま終了になることも少なくなかった。

……というわけで、“打つだけの指名打者”には悪い印象しかなかったのだが、1972年にアスレティックスの名物オーナー、チャーリー・O・フィンリーが翌年からのDH制導入を言い出した時は、私のような“悪い大人の指名打者体験”のない人の間でも、その評判はかなり悪かったようだ。

フィンリー・オーナーは観客動員が100万人を下回るほど減少したことに危機感を抱き、その原因が投高打低(編集部注:同年は防御率1点台がMLB全体で4人、2点台以下も44人いたのに対し、打率3割は6人、30本塁打以上はわずか2人しかいなかった)にあると分析。貧打の代表例と言えるピッチャーに代わってDH制の導入を提案したのだった。

が、ファンの最初の反応は、「またフィンリーが妙なことをやり始めた」というものだった。

関連記事

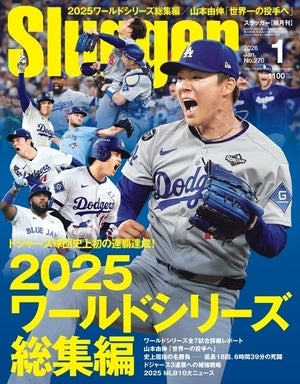

- 【玉木正之のベースボール今昔物語:第16回】『ドカベン』も『野球狂の詩』も『スポーツマン金太郎』も読んでいたけれど…『巨人の星』だけは好きになれなかった理由<SLUGGER>

- 【玉木正之のベースボール今昔物語:第15回】「それを作れば、彼らがやってくる」――アメリカ最高の野球映画『フィールド・オブ・ドリームス』の素晴らしさと“聖地”での思い出<SLUGGER>

- 【玉木正之のベースボール今昔物語:第14回】令和のファンにとっては「よく知らない人」なのか…日本のプロ野球を創り上げた長嶋茂雄を永遠に語り継ごう<SLUGGER>

- 【玉木正之のベースボール今昔物語:第13回】メジャーで球場が最も美しく見える客席は……リグリー・フィールドの外にあるビルの屋上だ!<SLUGGER>

- 【玉木正之のベースボール今昔物語:第11回】アメリカへ行くならメジャーだけでなくマイナーも! 30年近く前に体感した「人生で一番楽しい場所」<SLUGGER>