その三角ベースのことを、我々悪ガキどもは、「太鼓ベース」と呼んでいた(略して「タイコベ」とか「タイベー」とも呼んでいた)が、なぜそう呼ぶのか理由はまったく分からなかった。大人になってスポーツライターの仕事を始めてからもなかなか答えは出なかったが、40歳を過ぎた30年ほど前、ある新聞記事に「東北地方では、子供たちの間で三角ベースは『沢庵ベース』と呼ばれていた」という記事を発見した。その記事によれば、九州では「鉄管ベース」と呼ばれたともいうのだ。

そこで、すべての疑問は氷解した。

「太鼓ベース」も「沢庵ベース」も「鉄管ベース」も、それらの語源は断じて「テイク・ワン・ベース」に違いない!

第二次大戦後に日本を占領して進駐してきたアメリカ兵たちは多分、寺や神社の境内や空き地で草野球(英語ではsandlot game=「砂地のゲーム」と呼ぶ)に興じたに違いない。その時、近くの草むらに打球が入ってボールを見失ったり、塀を越えて隣家に入ったボールを返してもらうために謝りに行ったり、溝に落ちた打球を跪いて手を突っ込んで拾い上げるのに時間がかかったりするのは、戦後のどこの“フィールド・オブ・ドリームス”でも日常茶飯事だったはずだ。

そのたびにアメリカ兵は「テイク・ワン・ベース!」と叫んだに違いない。それを聞いた子供たちが「太鼓ベース」「沢庵ベース」「鉄管ベース」......と“翻訳”したのだ! そうに違いない!

私が経験した「太鼓ベース」では、もうひとつ忘れられない出来事があった。それは5歳ほど上に素晴らしい選手がいたことだった。

そのスラッガーは、寺の本堂の壁を軽々と越えるほどの打球を飛ばした。そして、そのホームラン王は自ら自転車のサドルの上に立ってアッサリと壁を乗り越え、自分で打ち込んだボールを取り返してきた。見つかれば寺の和尚に目玉を食らわされるところを、難なく逃れてきたのだった。

その人物の名前は、衣笠祥雄といった。後年、広島カープの中心選手となった彼にインタビュ-した時には、京都祇園の建仁寺での「太鼓ベース」の話で大いに盛り上がったのだった。

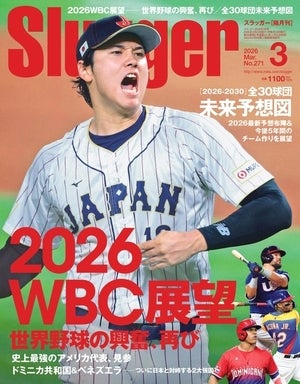

だが、今やこういう「草野球文化」はなくなってしまった。今日の野球少年たちからは、大谷翔平(ドジャース)が生まれるかもしれない。だが、“鉄人”衣笠のようなプレーヤーは、もはや生まれなくなってしまったのかもしれない。

文●玉木正之

【著者プロフィール】 たまき・まさゆき。1952年生まれ。東京大学教養学部中退。在学中から東京新聞、雑誌『GORO』『平凡パンチ』などで執筆を開始。日本で初めてスポーツライターを名乗る。現在の肩書きは、スポーツ文化評論家・音楽評論家。日本経済新聞や雑誌『ZAITEN』『スポーツゴジラ』等で執筆活動を続け、BSフジ『プライムニュース』等でコメンテーターとして出演。主な書籍は『スポーツは何か』(講談社現代新書)『今こそ「スポーツとは何か?」を考えてみよう!』(春陽堂)など。訳書にR・ホワイティング『和を以て日本となす』(角川文庫)ほか。

そこで、すべての疑問は氷解した。

「太鼓ベース」も「沢庵ベース」も「鉄管ベース」も、それらの語源は断じて「テイク・ワン・ベース」に違いない!

第二次大戦後に日本を占領して進駐してきたアメリカ兵たちは多分、寺や神社の境内や空き地で草野球(英語ではsandlot game=「砂地のゲーム」と呼ぶ)に興じたに違いない。その時、近くの草むらに打球が入ってボールを見失ったり、塀を越えて隣家に入ったボールを返してもらうために謝りに行ったり、溝に落ちた打球を跪いて手を突っ込んで拾い上げるのに時間がかかったりするのは、戦後のどこの“フィールド・オブ・ドリームス”でも日常茶飯事だったはずだ。

そのたびにアメリカ兵は「テイク・ワン・ベース!」と叫んだに違いない。それを聞いた子供たちが「太鼓ベース」「沢庵ベース」「鉄管ベース」......と“翻訳”したのだ! そうに違いない!

私が経験した「太鼓ベース」では、もうひとつ忘れられない出来事があった。それは5歳ほど上に素晴らしい選手がいたことだった。

そのスラッガーは、寺の本堂の壁を軽々と越えるほどの打球を飛ばした。そして、そのホームラン王は自ら自転車のサドルの上に立ってアッサリと壁を乗り越え、自分で打ち込んだボールを取り返してきた。見つかれば寺の和尚に目玉を食らわされるところを、難なく逃れてきたのだった。

その人物の名前は、衣笠祥雄といった。後年、広島カープの中心選手となった彼にインタビュ-した時には、京都祇園の建仁寺での「太鼓ベース」の話で大いに盛り上がったのだった。

だが、今やこういう「草野球文化」はなくなってしまった。今日の野球少年たちからは、大谷翔平(ドジャース)が生まれるかもしれない。だが、“鉄人”衣笠のようなプレーヤーは、もはや生まれなくなってしまったのかもしれない。

文●玉木正之

【著者プロフィール】 たまき・まさゆき。1952年生まれ。東京大学教養学部中退。在学中から東京新聞、雑誌『GORO』『平凡パンチ』などで執筆を開始。日本で初めてスポーツライターを名乗る。現在の肩書きは、スポーツ文化評論家・音楽評論家。日本経済新聞や雑誌『ZAITEN』『スポーツゴジラ』等で執筆活動を続け、BSフジ『プライムニュース』等でコメンテーターとして出演。主な書籍は『スポーツは何か』(講談社現代新書)『今こそ「スポーツとは何か?」を考えてみよう!』(春陽堂)など。訳書にR・ホワイティング『和を以て日本となす』(角川文庫)ほか。

関連記事

- 【玉木正之のベースボール今昔物語:第8回】「ホームランは常に野球の華だった」は誤り...今も根強い球界の“間違った常識”<SLUGGER>

- 【玉木正之のベースボール今昔物語:第7回】昔の選手や監督は「記者の野球経験」を重視したものだが……取材で一番大事なのは「キチンとした服装」なのだ!<SLUGGER>

- 【玉木正之のベースボール今昔物語:第6回】楽しい想い出ばかりのMLBの取材と、ドジャータウンでも厳戒態勢だった日本プロ野球。まだアメリカが遠かった日に見た日米の空気の違い<SLUGGER>

- 【玉木正之のベースボール今昔物語:第5回】長嶋ジャイアンツの千本ノックに落合博満の“謎の”居残り練習...「ベースボール・プレイヤーの神髄」が詰まったキャンプの光景<SLUGGER>

- 【玉木正之のベースボール今昔物語:第4回】選手をしばしば“神様”にたとえる日本野球。一方、あくまで“ベースボールのヒーロー”を称賛するアメリカ野球にひそむ敬意とは<SLUGGER>