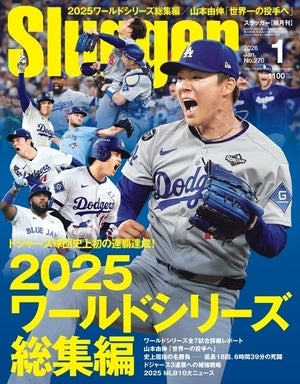

NHKが毎朝メジャーリーグの、特にドジャースの試合を放送し、夜は衛星放送を中心にプロ野球中継が流れ、観客動員数も1試合平約3万人。昨季はNPB全試合の合計が2668万1715人となり、史上最多記録を更新した。

この数字だけを見れば、「日本の野球人気は凄い!」というのは間違いなさそうだ。だが、喜んでばかりはいられないデータもある。それは、日本の野球人口の減少だ。

日本の野球組織はプロ、社会人、大学、高校、中学、ボーイズリーグ、リトルリーグ、女子社会人(プロ)野球、女子大学野球、女子高校野球......と細かく分かれており、サッカーなどのように統一の団体が存在しない。このため、野球総人口はどのくらいなのか、という数字はなかなか正確につかめない。

だが、たとえば全日本軟式野球連盟の登録チーム数は、2010年には1万4824チームあったのが、24年には8680チームまで激減したというデータがある。15年間のうちに、約4割もチームが消滅したことになるのだ。

夏の全国高校野球選手権の地方大会に出場する高校の数も、1990年代には4500校を超えていたのが、20年代には3700校前後にまで減少した。

野球を“見る人”と“やる人”が完全に分離してしまったのかもしれないが、日本の人口減少ペースをはるかに上回る“野球人口減少”のデータを見ると、将来が少々心配になってくる。

そう言えば、私が小学生の頃(昭和30年代)は、男の子のほとんど全員が草野球に興じていた。

京都の祇園町という少々艶やかな町に生まれ育った私の家のそばには建仁寺という大きな禅寺があり、その中央にそびえる法堂の周囲4ヵ所は、小学生の子供たちの“フィールド・オブ・ドリームス”だった。毎日野球をする子供たちであふれていたのだ。

一塁は松の木、二塁はマンホール、三塁は地面から突き出た石の塊といったインフィールドで、アウトフィールドになると建仁寺本堂の壁や石畳の道があったりで、狭くて石ころだらけのフィールドだったが、私たちはそのフィールドいっぱいに走り回り、スライディングをしてズボンを破いたりしていた。

ユニフォームを着ている子供など一人もおらず、バットやグローブを持ってない子供もいたので、みんなで貸したりして使っていた。ボールは誰かが持ってきたのを使ったが、大体はソフトボールか軟球かゴムボールで、ピッチャーは下手投げが普通だった。プレー人数もまちまちで、キャッチャーは次の打者、球審は次の次の打者がやるのが普通。さらに人数の少ない時には、二塁ベースのない「三角ベース」で行った。

この数字だけを見れば、「日本の野球人気は凄い!」というのは間違いなさそうだ。だが、喜んでばかりはいられないデータもある。それは、日本の野球人口の減少だ。

日本の野球組織はプロ、社会人、大学、高校、中学、ボーイズリーグ、リトルリーグ、女子社会人(プロ)野球、女子大学野球、女子高校野球......と細かく分かれており、サッカーなどのように統一の団体が存在しない。このため、野球総人口はどのくらいなのか、という数字はなかなか正確につかめない。

だが、たとえば全日本軟式野球連盟の登録チーム数は、2010年には1万4824チームあったのが、24年には8680チームまで激減したというデータがある。15年間のうちに、約4割もチームが消滅したことになるのだ。

夏の全国高校野球選手権の地方大会に出場する高校の数も、1990年代には4500校を超えていたのが、20年代には3700校前後にまで減少した。

野球を“見る人”と“やる人”が完全に分離してしまったのかもしれないが、日本の人口減少ペースをはるかに上回る“野球人口減少”のデータを見ると、将来が少々心配になってくる。

そう言えば、私が小学生の頃(昭和30年代)は、男の子のほとんど全員が草野球に興じていた。

京都の祇園町という少々艶やかな町に生まれ育った私の家のそばには建仁寺という大きな禅寺があり、その中央にそびえる法堂の周囲4ヵ所は、小学生の子供たちの“フィールド・オブ・ドリームス”だった。毎日野球をする子供たちであふれていたのだ。

一塁は松の木、二塁はマンホール、三塁は地面から突き出た石の塊といったインフィールドで、アウトフィールドになると建仁寺本堂の壁や石畳の道があったりで、狭くて石ころだらけのフィールドだったが、私たちはそのフィールドいっぱいに走り回り、スライディングをしてズボンを破いたりしていた。

ユニフォームを着ている子供など一人もおらず、バットやグローブを持ってない子供もいたので、みんなで貸したりして使っていた。ボールは誰かが持ってきたのを使ったが、大体はソフトボールか軟球かゴムボールで、ピッチャーは下手投げが普通だった。プレー人数もまちまちで、キャッチャーは次の打者、球審は次の次の打者がやるのが普通。さらに人数の少ない時には、二塁ベースのない「三角ベース」で行った。

関連記事

- 【玉木正之のベースボール今昔物語:第8回】「ホームランは常に野球の華だった」は誤り...今も根強い球界の“間違った常識”<SLUGGER>

- 【玉木正之のベースボール今昔物語:第7回】昔の選手や監督は「記者の野球経験」を重視したものだが……取材で一番大事なのは「キチンとした服装」なのだ!<SLUGGER>

- 【玉木正之のベースボール今昔物語:第6回】楽しい想い出ばかりのMLBの取材と、ドジャータウンでも厳戒態勢だった日本プロ野球。まだアメリカが遠かった日に見た日米の空気の違い<SLUGGER>

- 【玉木正之のベースボール今昔物語:第5回】長嶋ジャイアンツの千本ノックに落合博満の“謎の”居残り練習...「ベースボール・プレイヤーの神髄」が詰まったキャンプの光景<SLUGGER>

- 【玉木正之のベースボール今昔物語:第4回】選手をしばしば“神様”にたとえる日本野球。一方、あくまで“ベースボールのヒーロー”を称賛するアメリカ野球にひそむ敬意とは<SLUGGER>